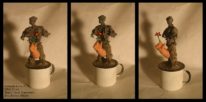

Bevor sich die menschlichen Göttervorstellungen aus „erdschwerer“ Immanenz lösten und in den frühen Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens zu Sonnen- und Lichtgottheiten wurden, entsprangen die chthonischen „Mütter“ dem eruptiven Leib der Erde selbst. Ununterscheidbar waren die fruchtbaren Leiber der Erde und der Mütter, aus denen Leben – in welcher Form auch immer – entsprang. Die chthonischen Göttinnen waren eins mit den Prozessen, die das Leben hervorbrachten – erschreckend und faszinierend zugleich. Aus dem prallen, aufgequollenen Unterleib dieser Erdmutter Christoph Urbans brechen Ströme einer dunkelbraunen Materie hervor – als gesättigte, kräftige Farbmaterie, die „verschwenderisch“ aus dem gebärenden Geschlecht hervorquillt und sich um die filigrane, ausgezehrte Restgestalt der Göttin ausbreitet – beinahe so, als würde sich dieser gebärende Leib selbst den Erdmassen entwinden. Hier präsentiert sich das „Weibliche“ nicht in ästhetisch-sexualisierter Sublimierung als verführerische „Venus“ der Liebe, sondern als unverstellte Wahrheit des Lebensprozesses. Diese „Mutter“ ist den Prozessen des Gebärens unterworfen und ausgeliefert, ihr restlicher Körper wird aufgezehrt durch den parasitären Vorgang des Gebärens: Blutströme, gallertige Gewebemassen, die diesem hilflosen Körper aus den gespreizten Schenkeln quellen, ihn im wahrsten Sinne des Wortes „aufbrauchen“, die Gesichtszüge sind zur Unkenntlichkeit auf eine anonyme, schmerzentstellte Form reduziert – die Arme sind ein hilflos ausgebreitetes und ausgemergeltes Eisendrahtgeflecht. Diese spielerisch-ironische „Überhöhung“ in der Darstellung der mütterlichen „Fruchtbarkeit“ entlarvt alle romantisierenden Vorstellungen des Mütterlichen in Form einer „glücklichen“ Lebensspenderin als kulturellen Verdrängungsmechanismus. Nicht weniger ironisch und ebenso pointiert spielt Christoph Urban mit der Polysemie des Begriffs „Schöpfer“, die zwischen der Sinnebene des Schöpfer- Gottes und jener eines einfachen Küchenwerkzeuges oszilliert. In eine Ecke des „Weltkastens“ gehängt, sieht dieser Welten-Schöpfer scheinbar genügsam seinen geschaffenen „Erdschollen“ zu, die schon über den Rand hinaus zerfließen und (in einen Abgrund?) abtropfen, während gleichzeitig die geschaffenen und geschöpften „Erdmassen“ wie Kontinentalplatten aufeinander zudriften, sich überlappen und geologische Verwerfungen anzeigen. Diesem (scheinbaren) Chaos des „Schöpfens“ entspringt ein langstieliges Pflänzchen mit leuchtend gelbem Blütenkranz – als wäre es hilflos, zart und ungeschützt im Chaos der Weltentstehung, aber letztlich eben auch siegreich! Das Weiß des inneren Holzkubus wirkt wie die Leere des restlichen Universums, vor der sich die Dramatik der Genesis als Drama zwischen Gott und dem Leben abspielt. Auch die „Idee von Welt“ verrät, auf welch fragwürdigen und unsicheren Grundfesten unsere Welt ruht. In Anspielung auf Auguste Rodins berühmte Skulptur „Der Denker“ lässt Christoph Urban das ganze „Gewicht der Welt“ (Peter Handke) auf einer rostenden Dose mit einem ebenso verrostenden Eisengestänge „ruhen“. Der aus dem aufblasbaren Globus ragende Strohhalm bietet angesichts des Zustands der „Idee von Welt“ scheinbar noch zwei Möglichkeiten: Können wir dieser Idee von Welt noch Leben „einhauchen“ oder entweicht dieser Erde endgültig und im wahrsten Sinne des Wortes die „Luft“? In parodistischer Übertreibung lässt der Künstler die Erde auch noch nach ihrer Idealfigur suchen – ob als kopfstehende Flasche, deren Flaschenhals im auslaufenden Erdreich steckt, oder als „wohlgeformte“ Kugel, die ihre kosmische Bahn in den galaktischen „Reindl“-Himmel zeichnet. Die Antwort wird wohl noch auf sich warten lassen, immerhin ist die Erde weiterhin auf der Suche nach ihrer Idealfigur.